推薦產品

破除"一刀切"靈活運用空氣源熱泵等清潔供暖設備,才能讓天空更藍、百姓更暖

日前,國家能源局發布《關于做好2018-2019年采暖季清潔供暖工作的通知》,要求扎實抓好清潔取暖方案落實,穩妥推進“煤改氣”“煤改電”,積極擴大可再生能源供暖規模、扎實推進清潔燃煤集中供暖、守住群眾安全溫暖過冬底線等。《通知》強調“煤改氣”“煤改電”要“以供定改”,在具備條件的農村地區,要按照就地取材的原則因地制宜,就近利用清潔能源資源,發展形式多樣、靈活適用的農村清潔供暖模式。

同時,積極擴大可再生能源供暖規模,將太陽能供暖與其它清潔供暖方式科學搭配,因地制宜發展“太陽能+”供暖,逐步擴大蓄熱式、空氣源熱泵等熱泵型電供暖比重。北方地區冬季清潔取暖試點城市要用好中央財政資金和地方配套資金,在新型技術應用、先進模式培育上先行先試,充分發揮試點帶動作用。因此,讓清潔供暖的政策更加細化,更具有“人情味兒”。

自北方地區冬季清潔取暖統一部署之初,“因地制宜”便是一直被強調的基本原則。但在實際操作和具體落實中,“一刀切”地采用某種清潔取暖技術路線,不顧群眾冷暖“先禁煤再說”的案例卻屢屢見諸報端。甚至出現了今年冬季因使用散煤,先是被曲陽縣環保局通報為“拘留”后又改為“批評教育”的兩位村民要求環保局上門道歉,否則起訴的鬧劇。

明明是好的清潔取暖政策,為何在一些地方的落實中變了味,“一刀切”的痼疾為何總是難以克服?

清潔取暖并不是簡單的“推倒重建”。我國幅員遼闊,僅目前推動清潔取暖的北方地區面臨的環境也是千差萬別,不僅是自然環境、資源稟賦差異較大,房屋保暖性能、人們的經濟可承受力和生活習俗等也不盡相同。這就意味著,要讓清潔取暖推得動,百姓用得起、用得好、愿意用,就必須確保當地制定的措施具體、實際、行得通。不根據自身特點,不考慮居民消費承受力,“一刀切”地推廣“煤改氣”“煤改電”,難免出現氣源不足、家中不暖、甚至返燒散煤的情況。

而在“一刀切”的背后,也暴露出一些部門過分看重政績的弊端。為加快推進清潔取暖,很多省份都制定了年度計劃,設定了改造目標,并將這些目標任務層層下壓,層層加碼,甚至設定相應的考核獎懲機制。基層部門時間緊、任務重、趕進度,為了漂亮的政績,也就不得不“狼吞虎咽”式地執行了。更不要提實地調研,根據當地資源稟賦特點,花時間、花精力制定適合本地的政策。

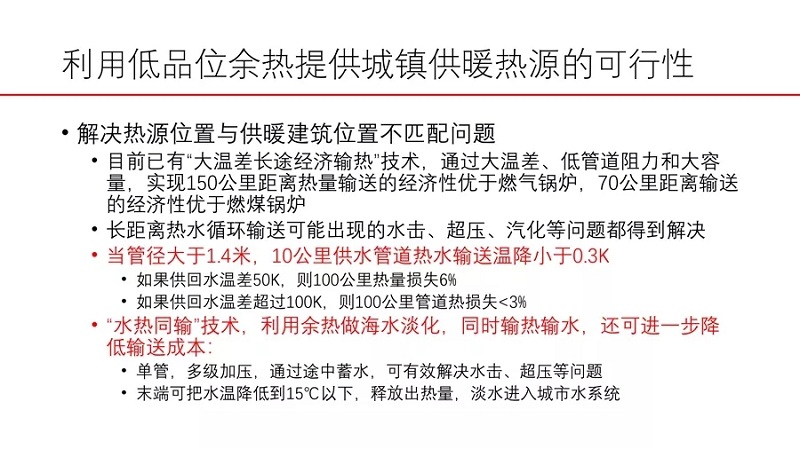

當然,在推動清潔取暖過程中,“一刀切”有時也是各種利益糾葛難以厘清時的無奈之舉。以工業余熱利用為例,雖然該技術路線得到了諸多專家學者的支持,也符合部分地方熱源的實際情況,一些實踐也證明其是兼具清潔取暖和節能環保雙重意義的有效途徑,但在推廣過程中卻舉步維艱,原因就在于動了原有城市獨立供熱公司的“蛋糕”且難以與之抗衡。

政策指向明確,且不斷調整、優化,關鍵就在于落實。這無疑是對地方政府的執政智慧的更高考驗。能否俯得下身子、走得進一線,是否真做得了調研、出得了實際方案,是否把群眾的“冷暖”放在第一位、而非政績唯上。如此種種,地方“父母官”只有真正了解、關心百姓真實需求,清潔取暖才能真正“發熱”。

如今年山西省長子縣把冬季清潔取暖作為持續改善空氣質量、保障群眾民生需求的重要工作,堅持“宜熱則熱、宜氣則氣、宜電則電、宜煤則煤”的原則,通過集中供熱、“以氣代煤”、“以電代煤”、“沼氣代煤”和亞開行試點的生物質鍋爐、石墨烯、空氣能熱風機和熱水機等多種采暖方式并行,確保廣大群眾溫暖過冬。

國網滄州供電公司工作人員上門為“電代煤”用戶檢查供電線路、設備。新華網2018年12月25日發

作為京津冀大氣污染“2+26”通道城市,近年來,河北滄州科學謀劃大力實施“電代煤”工程,助力打贏“藍天保衛戰”,加快推進冬季清潔取暖工程,新增“電代煤”用戶3萬余戶。何莊村是滄州市2018年冬季清潔取暖“電代煤”工程的受益村之一。取暖方式的改革,也讓原來使用散煤供暖的農民思想和習慣上發生了轉變。

清潔取暖不僅是大氣污染治理的一環,更是改善民生的重要舉措。越是意義重大的事情,越需謹慎對待。尊重我國經濟社會發展的客觀規律,結合居民的實際收入水平,尤其是在更加脆弱的農村地區,有序推動清潔取暖,打破落實過程中的“一刀切”,才能讓天空更藍、百姓更暖,群眾幸福感更強。

只有遠離“一刀切”

清潔取暖才最靠譜!

11月初,中央第二生態環境保護督察組在對山西開展“回頭看”工作時,收到7起關于太原市迎澤區康樂片區的舉報。督察組發現,該片區在禁煤過程中,采用強制禁煤方式推行清潔取暖,無法保障人民群眾溫暖過冬。這被定為是一起典型的、打著大氣污染治理旗號卻影響民生的“一刀切”行為。

早在2017年,在學界就有對燃氣鍋爐排放與霧霾成因的質疑。今年11月15日前后的霧霾期間,空氣中的二氧化硫含量卻極低。天然氣燃燒的脫硝工藝造成的氨逃逸可能是主要原因:為了降低氮氧化物要多噴氨水,進而造成氨逃逸,逃逸的氨會與二氧化氮和二氧化硫在燃燒煙氣的水霧直接合成為顆粒物——硫酸銨和硝酸銨/亞硝酸銨,從而加重PM2.5的濃度。

因此,未來的治霾方法應該更聰明,力爭做到事半功倍。如今,掌握了充分主動權的地方政府,用什么標準來把握因地制宜的尺度,既不要一窩蜂地改,也不會陷入選擇恐懼癥,同時結合自身的資源稟賦優勢,真正做到環保經濟、居民可承受?

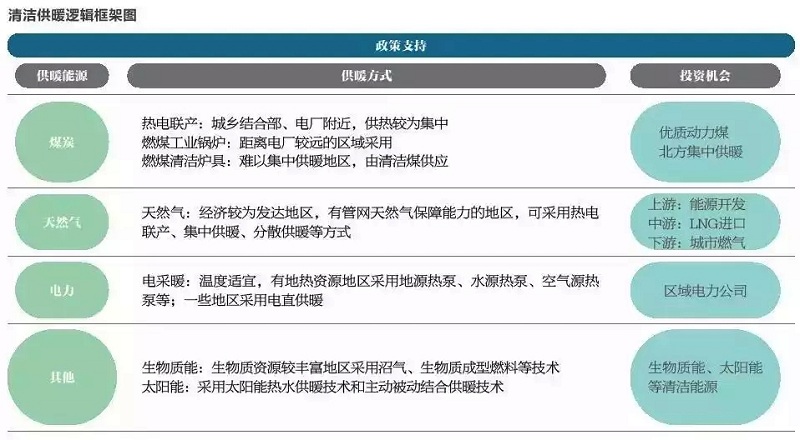

首先,需要明確清潔能源取暖只是清潔取暖的一種方式。國家規劃提出,清潔取暖是指利用天然氣、電、地熱、生物質、太陽能、工業余熱、清潔化燃煤(超低排放)、核能等清潔化能源,通過高效用能系統實現低排放、低能耗的取暖方式,包含以降低污染物排放和能源消耗為目標的取暖全過程,涉及清潔熱源、高效輸配管網(熱網)、節能建筑(熱用戶)等環節。

由此看來,清潔取暖的核心是清潔——低能耗、低排放供熱方式,重要的抓手是節能減排,涉及供熱全過程的清潔熱源、高效輸配管網、高性能建筑物等環節。

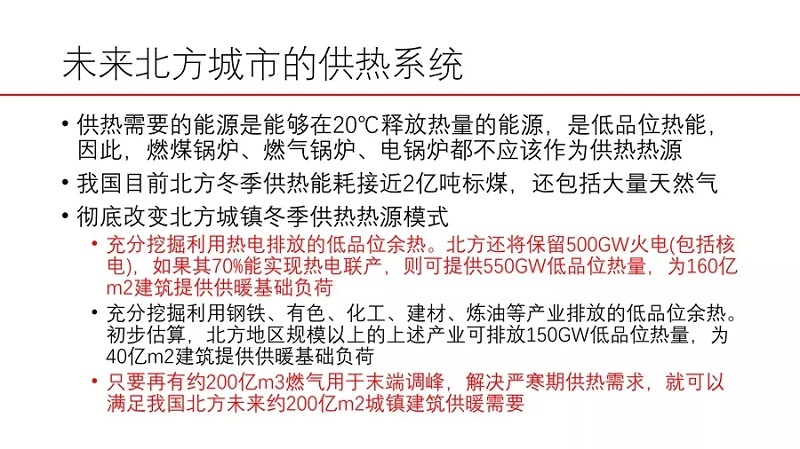

中國節能協會理事長、中國工程院院士江億在中國節能協會舉辦的“2018中國節能與低碳發展論壇”上強調,中國“缺油少氣”的資源狀況使我們很難按照西方的路徑煤改油氣,我國必須發展可再生能源與核能為主的能源供給系統,與發達國家同步。在未來北方城市的供熱系統中,供熱需要的能源是能夠在20℃釋放熱量的能源,是低品位熱能,因此,燃煤鍋爐、燃氣鍋爐、電鍋爐都不應該作為供熱熱源。

其次,要解決熱源如何構建問題。業內多位專家表示,不要浪費非常寶貴的天然氣,天然氣供暖是高溫低用,從能效角度只是熱電聯產1/4,應該將天然氣用來給電網和供暖調峰。在集中供暖領域,要從燃煤鍋爐為主轉變為以熱電聯產為主,工業余熱、燃氣、空氣源熱泵等為輔;在分散供暖領域,從以小散煤爐為主,過渡為因地制宜。

《中國散煤治理綜合調研報告2018》提出,在分散供熱的多種技術路徑中,按照成本最優的方式排序,依次為潔凈煤和適配環保爐具、可再生能源供暖、電供暖和氣供暖。不能因某種技術的應用效果突出而一哄而上,要避免造成資源浪費。衡量供熱經濟性應該用當量熱價(LOCH)這一綜合評價指標,從全生命周期評價熱量的成本(含初投資、利率、土地價格、運維成本等)。

在操作層面,《規劃》已經明確,參考城市和農村供暖面積增速,按照整體供暖面積年均增速6%計算,預測到2021年,北方地區供暖面積約為276億立方米。按照清潔供暖面積不低于70%,具體目標是:清潔燃煤集中供暖、天然氣供暖、生物質能清潔供暖、電供暖(含空氣源熱泵等熱泵類)、地熱供暖分別達到110億、40億、21億、15億、10億平方米。